웹소설과 영화의 경계에서 세대를 느끼다.

한참 코로나로 힘들어하던 어느 날 아침 출근시간에 TBS 김어준의 뉴스 공장에서 당시 유행하고 있는 웹소설에 대한 이야기가 흘러 나왔다. 소설을 다 읽은 독자가 그 소설의 내용이 현실에 나타나고 이미 내용을 알고 있는 독자가 현실에 대응한다는 얘기였다. 너무 흥미로웠다. 소재가 독창적이고 내용의 흐름도 재밌을 거 같았다. 나는 보지 않았지만 가족은 모두 그 내용을 안다고 했다. 그리고 얼마 지나지 않아 영화화한다는 소식이 들려왔다.

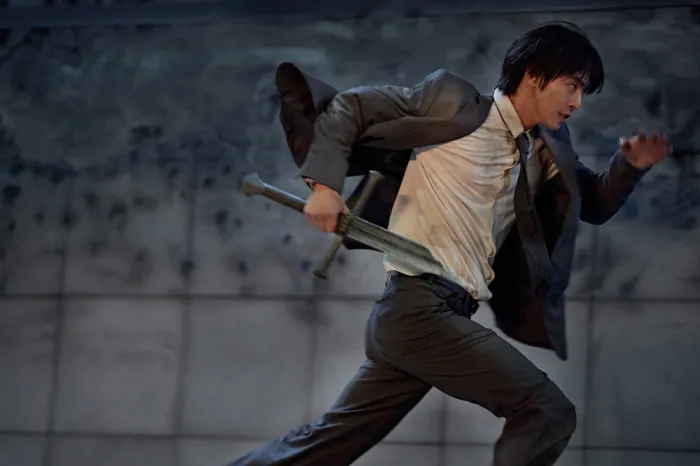

올해 6월 쯤 곧 개봉을 한다는 소식과 포스터, 스틸샷이 공개되었다. 잊고 있었다. 영화화한다고 하고서는 너무 오랜 시간이 지났다. 그 동안, 소설에 대한 기대감도 식었고, 내용에 대한 흥미도 없어졌다. 가족과 웹소설을 끝까지 읽은 지인들은 모두 영화를 안 보겠다고 한다.

절대로 영화화 할 수 없는 얘기라고 하면서.

비교할 수 있는 대상은 강풀의 웹툰인 거 같다. 학교를 졸업하고 사회생활 초창기 부터 강풀의 웹툰은 나에게 아직까지 daum의 hanmail을 사용하게 만든 주요인이었다. (주변에서 아직도 hanmail을 쓰냐고 하는데, 버릴 수가 없다) 연재된 거의 모든 작품을 게재되는 대로 봐왔고(당시에는 무료였다. 단지, 미리보기 위해서는 돈을 내야 했지만.) 만화책으로 출간된 것을 찾아 읽었다.

순정만화(유지태), 바보(차태현), 아파트(고소영), 26년(진구), 이웃사람(마동석), 당신을 사랑합니다.(이순재), 무빙(조인성), 조명가게(주지훈)

생각나는 대로 영화화된 작품과 그 영화에서 가장 기억에 남는 배우들을 적어 보았다. 거의 모든 작품이 영화화 됬고 앞으로도 영화화 되는 작품이 있단다. 하지만 흥행은 그저…… 스토리는 전부 최고였다.

왜? 흥행하지 못했을까? 항상 드는 의문이었다. 웹툰 원작을 몇 번씩 본 나도 영화를 보면서 긴장하기도 하고 감동하기도 했는데, 왜 많은 사람들에게 인기를 끌지 못했을까? 배우를 보면 내용이 어떻든간에, 강풀의 웹툰을 싫어하는 사람도 한번 쯤 보고 싶어할 텐데.

어쩌면 난 전지적 독자 시점을 통해 그 해답을 알 수 있을 것도 같다.

한 때 웹소설 리뷰 1위를 했었고 웹소설의 흥행을 주도하여 시사 프로그램에서 소개가 될 정도 였던 작품.

2020년 연재를 마치고, 21년도에 최고의 흥행을 맞이하고 23년에 영화 감독이 정해지고, 24년 캐스팅 완료 후 촬영 완료, 25년 개봉. 너무 많은 관심이 결국에는 지쳐서 떨어져 나가게 된다.

코로나로 인해 개인적인 시간이 많아지게 되고 웹툰의 흥행이 웹소설로 넘어가게 되었다. 그 때의 흥행 요소와 지금의 흥행 요소가 같을까? 내가 내 맘대로 할 수 없던 시기에 앞으로 일어날 일을 알 수 있는 주인공이 마음대로 세상을 바꾸는 이야기(원작을 읽지 않은 내가 예상하는 스토리)를 원했는데.

온라인 게임의 형식은 흐름을 자주 끊었다. 난 영화를 보러 온거지 남이 게임하는 걸 보러 온게 아니다. 지금도 비디오 게임을 자주 하고 유튜브를 통해 남이 하는 것을 보면서 공략을 배우지만 난 그걸 보려고 영화관에 앉아 있는게 아니다. 게다가, 요즘에 남이 롤플레잉 게임 하는 것을 보는 사람은 거의 없다.

그리고, 앞으로 일어날 일을 알 수 있는 능력이 중요한게 아니라 아이템을 잘 고르는 능력이 주요하게 되었다. 그러기 위해서 돈을 많이 모아야 할테고. 나의 예상과 기대를 완전히 무시한 영화였다.

원작을 본 사람은 본 사람대로, 안 본 사람은 안 본 사람대로 영화에 대한 기대를 충족시켜 줘야 한다.

아니면 원작을 본 사람만이라도 만족을 시켜줘야 한다. 하지만 원작을 본 사람들 대부분이 기대를 하지 않고 있다. 그냥 웹소설로만 남아 있기를 바란단다. 그러고 보면 원작을 그대로 잘 표현했다고 해서 좋은 영화라고 볼 수도 없을 거 같다. 그대로 표현되었다면 안 봐도 되니까. 원작은 원작대로 영화은 영화대로 차별된 특징이 있어야 하지 않을까?

아! 이 영화의 대단한 점은 있다. 특수효과. 게임의 화면이 실사처럼 표시되는 이 시기에 커다란 뱀과 불을 뿜는 악마를 볼 수 있다. 게임에서는 작은 도시 하나가 통째로 폭파되는 영상을 실사처럼 볼 수 있는 지금 시기에 말이다.

심형래의 ‘디워’가 생각난다.